こんにちは、ペパローです。

この間5歳になる子どもを連れて江戸東京博物館に行ってきました。面白いらしいと噂には聞いていましたが、はるかに予想を上回って面白かったのでびっくりしました。11時半について順番に見て回って、気がついたら15時半!私も子供も時間を忘れて楽しめました。

博物館は、江戸エリアと東京エリアとに分かれているのですが、そのどちらも体を使って感じるような展示がしてあって、子どももですが大人にとっても飽きずに見て回れるような工夫がしてあるのです。そのポイントを紹介します。

親子で楽しめたポイント1:適度に体感型の展示がある

美術館のようにただ見て回るだけだとどうしても子どもは飽きてしまいますが、江戸東京博物館はちょうどよい頻度で体感型の展示があるのが良かったです。

例えば、時代劇などでよくみる天秤棒(長い棒の両端におけが付いているあれ)に20kgぐらいの重りが入っていて、それを実際に担いで見られたりとか、あるいは下の画像のように籠が置いてあって、中に乗って見られたりします。

カゴの中に乗ってみることができます。

また、実際の重さの十両箱が置いてあってそれを持ち上げられるか挑戦できたり、また別の場所では実物大の火消し某が展示されていって、それを持ち上げて触れるかどうかチャレンジしたりもできます。

15kgある火消し棒を持ち上げて振りまします!

東京エリアにも、かなり工夫されています。例えば休憩エリアの真ん中が大きなすごろくになっていたりします。

これは三越が付録でつけていたものらしいですが、拡大して床に貼ってあるので、自分がコマになって遊ぶこともできます。サイコロアプリがあれば遊べるかもしれません。結構楽しそうです。

出た目によって次の行動が指定されるルールです。あとサンタがいい感じ。

古い電話ボックスも私の子どもは気に入っていました。かなり古いタイプのもので、受話器が耳にあてる部分と通話部分とが分かれています。当時の電話の使用の仕方が聞けたようですが、他の子どももその電話が好きなようで、何人も列を作って待っていました。

子どもに人気で行列ができます。

親子で楽しめたポイント2:実物大の展示物が多くてリアル

江戸エリアにも東京エリアにも、実物大の展示物がたくさんあります。

例えば江戸エリアではリアルな「長屋」が展示されています。私は落語が好きでよく聞きますが、長屋のイメージがあまりしっかりつかめていませんでした。江戸東京博物館には、実物大の長屋が建てられていて、それを見て「ああ、長屋ってこんな感じだったのかー」とはっきりつかむことができました。

4畳半くらいの大きさの部屋が、他の字型に4つ並んで作られています。それぞれの部屋が、例えば大工とか、指物師とか、あるいは産婦などの部屋を模して作られています。各部屋に人形があって、それぞれの暮らしがイメージしやすくなっています。

実物大の長屋があります。相当リアルです。

子どもが生まれたばかりの部屋があったり・・・

大工か指物師が仕事をしている部屋もあれば・・・

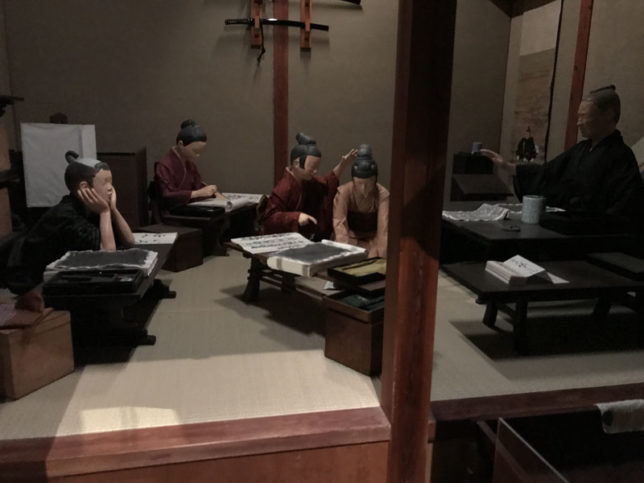

隣には寺子屋もありました。サボってる子がいるな。

台所や食器、布団などもリアルに作られていて感動します。

長屋の隣には隣には当時のトイレが作ってあって、それも合わせて見られるようになっています。うちの子どもはこのトイレがなぜかお気に入りでした。

男性用でしょうか・・・

便器ですね・・・

これらは江戸エリアでしたが、それに負けず、東京エリアもすごいです。

戦前、戦時中、戦後、高度経済成長期という複数の時代の住宅が、これまたリアルなサイズで作られているのです。例えば私が感動したのはこちら。

リアルすぎる団地の階段と玄関

これはひばりが丘団地の階段部分です。こんな生々しい階段と玄関が、実物大で展示されているのです。もちろん部屋の内部もリアルです。というか、ほぼ本物です。

ひばりが丘団地の室内。生活感がすごいです。

ベランダも気合が入ってます。洗濯物が生々しい・・・。

本当にこんな感じで暮らしていたんだなあと、かなり本格的にイメージできるように一つ一つが作られています。

数十年前の一般的な民家という感じの一軒家に至っては、中に入ることができます。縁側で靴を脱いで、中の和室や廊下を歩きまわったり、ちゃぶ台の周りに座ってみたりもできます。子どもも大人も相当楽しいです。

それ以外にも・・・

和洋折衷の家があったり・・・

戦時中の家があったり・・・

ちゃぶ台とかもあります。

とにかく全然飽きません。

親子で楽しめたポイント3:1960年代から2000年代までの人気商品が並んでいるエリアが面白い

私たち親子(というか主に私)が一番盛り上がった展示がこれでした。1960年代から2000年代までに流行したものが、順に並べて展示してあるのですが、これがちょうど良い分量で、なおかつポイントを押さえているんです!

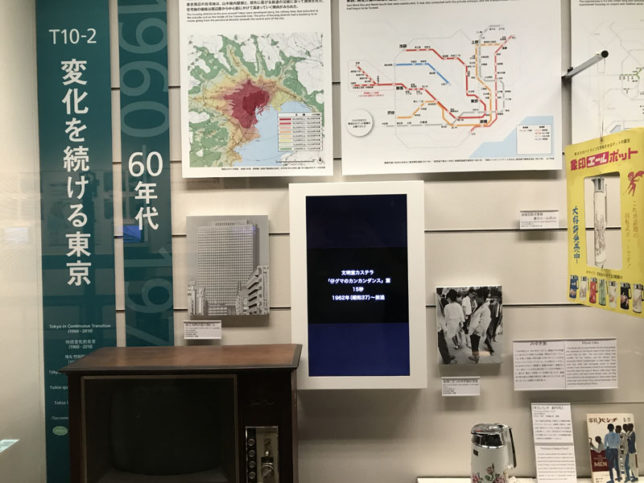

1960年代

私は世代ではありませんが、60代ぐらいの方たちは「これうちにあった!」と、かなり周りで盛り上がっていらっしゃいました!

1960年代。世代的に私は懐かしくはないですが、上の世代の方はとても夏がしがっていました。

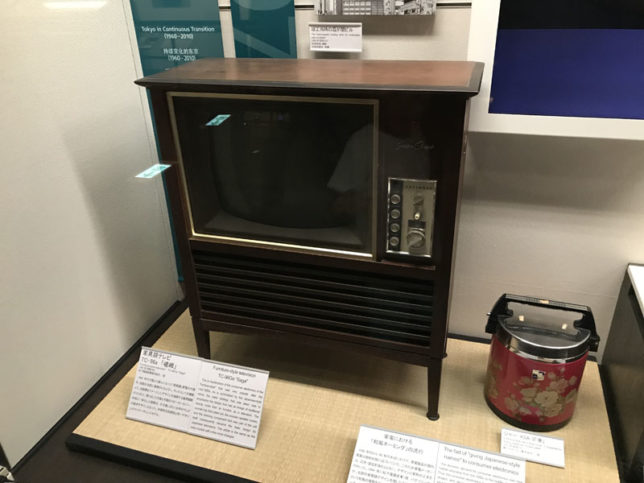

家具調テレビです。

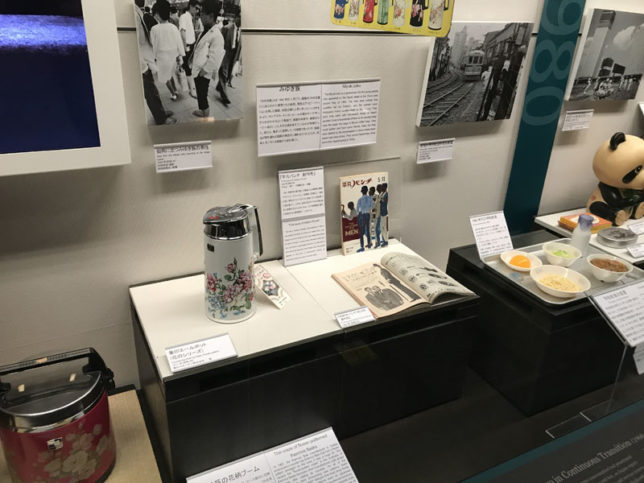

出ました。花柄ポットです!

1970年代

この辺りは生では体験していませんが、子どもの頃には近いものがうちにもあったなーという印象です。

70年代です。音楽はよく聞いていました。

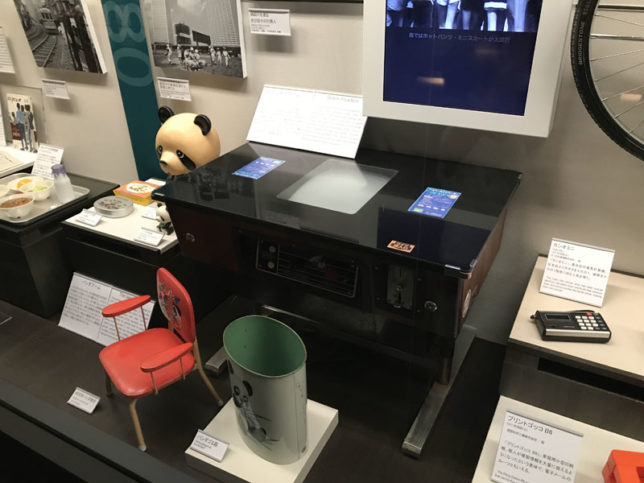

インベーダーゲーム!私の父親はこれで近眼になったと言っていました

左下はプリントゴッコです!憧れました。

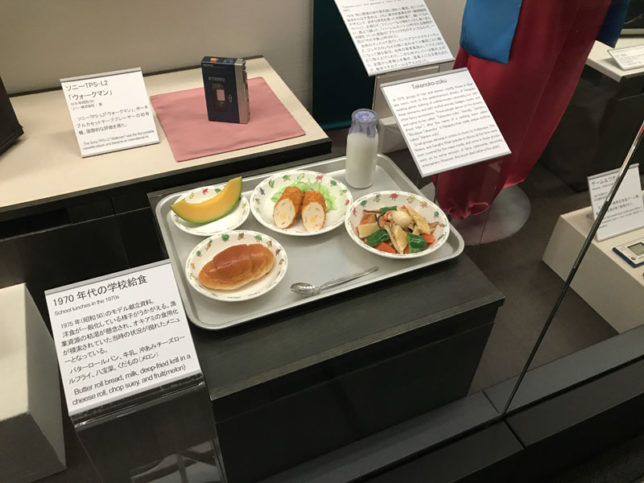

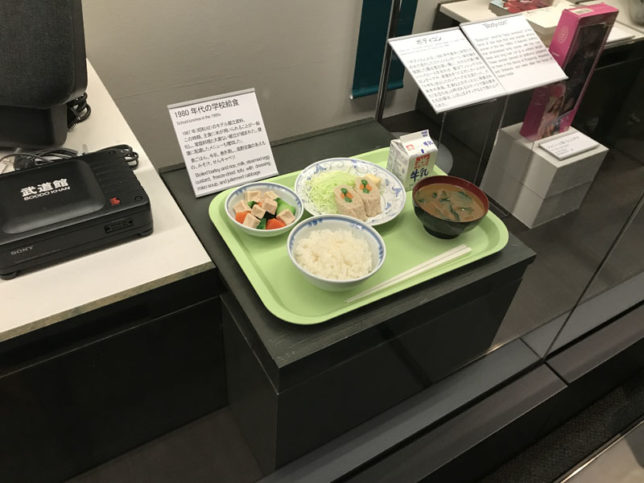

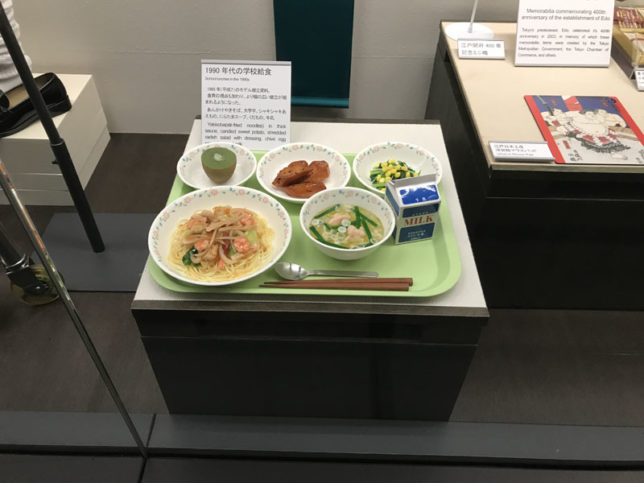

70年代の給食。うん、普通に美味しそう。

子どもたちはみんなこんなのに乗っていましたね。

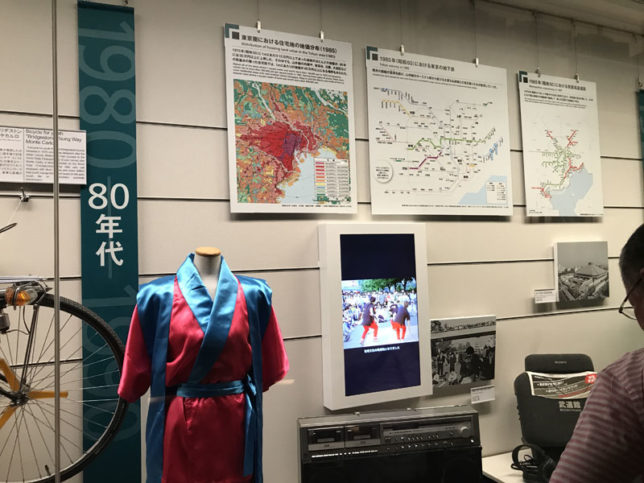

1980年代

続いて80年代です。この辺から個人的にはぐっと馴染みが出てきます。

竹の子族でしょうか。

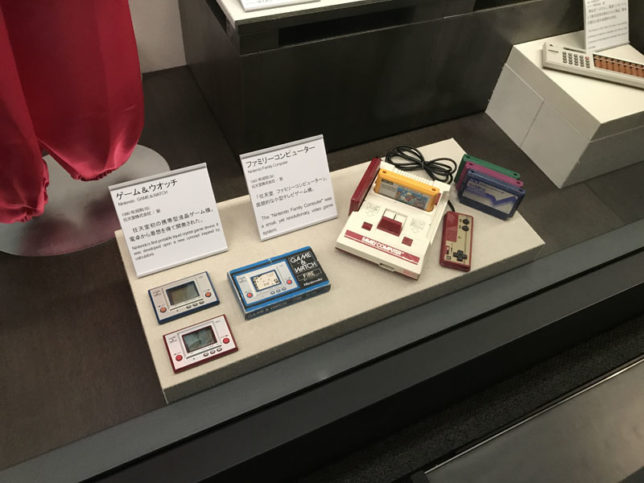

言わずと知れたゲームウォッチにファミコンですね。後光が差して見えます。

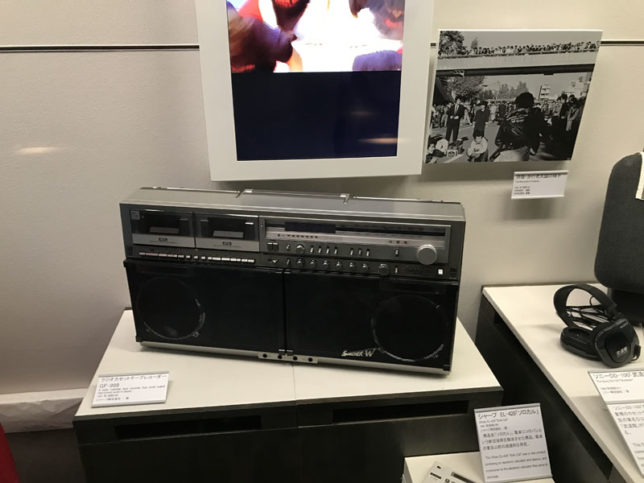

ラジカセ。でかい・・・。

これも普通に美味しそう。

これは知りませんでした。武道館の名が冠せられたウォークマンです。

1990年代

私は世代ドンピシャです。ここはやばかった。

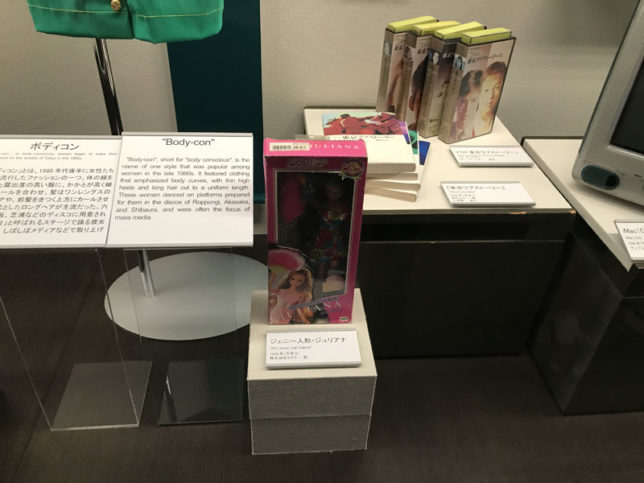

結構きわどい時代ですね

ジュリアナ版ジェニーちゃんです。若干狂ってますね。

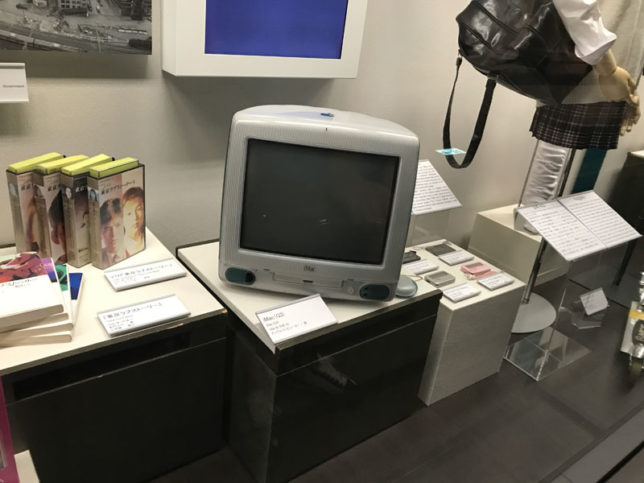

iMacです!欲しかったなあ。左後ろには東京ラブストーリー。右側に見えるのはポケベルですね。

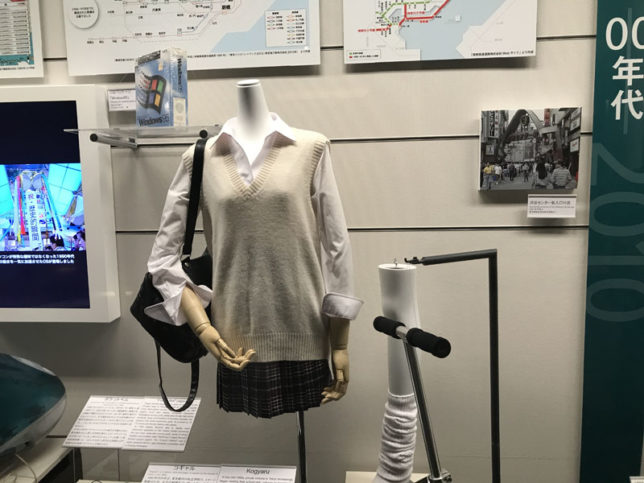

jkです。ルーズソックスです。私の田舎にはほとんどいなかったw

2000年代

最後に2000年代です。ここまでくるとほぼ今と一緒・・・かと思いきや、すでに懐かしいものが登場します。

ほぼ今と一緒かと思いきや・・・

給食は豪華ですね

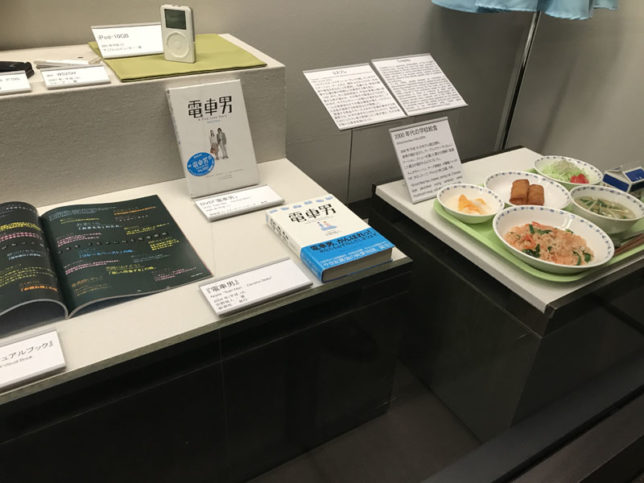

「電車男」です!懐かしいですねえ。さらに後ろには初代iPodも鎮座しています。10Gです。少ない。

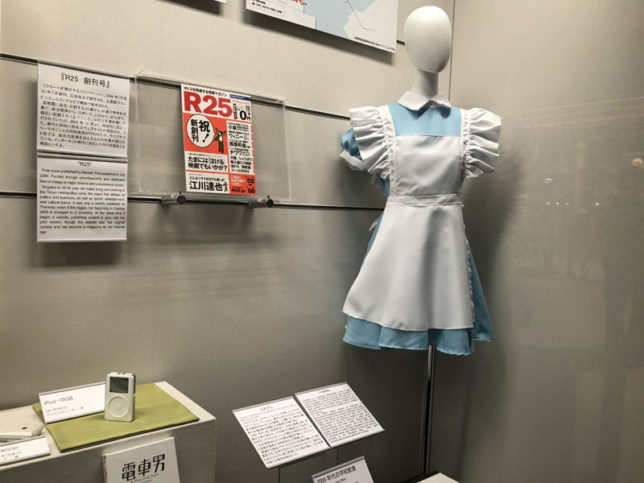

メイド喫茶ですね。すでに隔世の感があります。

このエリアをさらに熱くするのが、その時代に流行っていた曲がそれぞれの展示品の前のスピーカーから流れてくることです!あー、自分が若者だった頃ってこんな感じだったなあ、と大人であればどんな年代でもしみじみすること間違いなしです。

このエリアの面白いのは、自分の子どもに「パパが/ママが子どもの頃はね」と語りたくなってしまうところです!子どもに自分の小さい頃のことを聞いてもらうのってなかなか楽しいですよ。子どもの方はどうかわかりませんが、少なくとも大人の方はノリノリで喋ってしまいます。

親子で楽しめたポイント4:ジオラマがすごすぎる

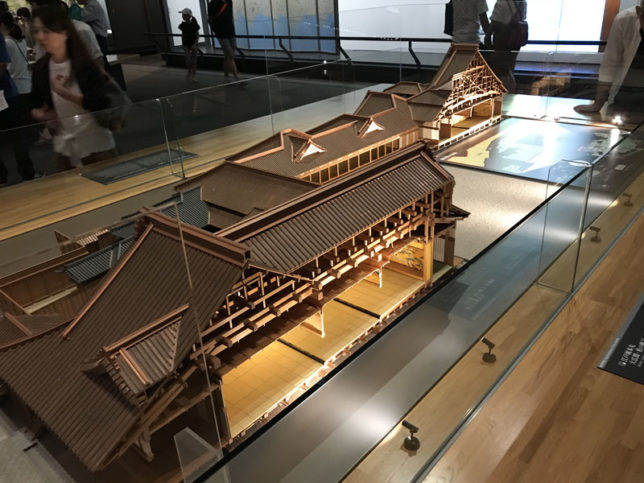

最後に、これです。ジオラマです。実物大の展示もすごいのですが、ミニチュアやジオラマがとてつもなくリアルであり、なおかつ大量に展示されているのです。これはもう大興奮です。

江戸エリアでは・・・

俯瞰から

歩いているような感覚。もしくはドローンで撮影したような感覚。

川側ですね

やばいくらい小さな人形がいます

仕事が細かいです

これもリアル

こんな感じで人が見ています

これは江戸城の俯瞰ですね

これは三越のジオラマです。

時々暖簾が下からせり上がってきます。

川と船はリアリティーばやばい。

広い部屋ではなくて・・・

これを横から撮影したものです。めちゃめちゃリアル。

また東京エリアでも・・・

銀座あたりですね。実物はもっとクオリティー高いです。

クオリティーすごいです

子どもはこれをみて焼き鳥食べたいといってました

おっちゃん疲れてる

江戸エリアでは双眼鏡が置いてあって、子供と一緒に盛り上がれます。また東京エリアでは、1時間に数回ずつ、音楽とともにライトアップされて、後ろに係りの人がやってきて生で解説してくれるちょっとしたショーも行われています。これがまためちゃくちゃ面白い。

例えば銀座の古い町並みが朝から夜になるまでの時間を追って紹介され、最後にはミニチュアのガス灯が灯されて終わる、といった結構感動的な流れになっていたりもします。大人も子どもも盛り上がること間違いなしです。

ここで紹介できなかったような体感展示もたくさんありますし、また江戸時代や現代東京についてもっと詳しく知りたい人には、資料展示もかなり豊富にあるので学にもとても良いです。小さな子供をお連れでなければ、4時間と言わず丸一日でもいられるかもしれません。私自身、あと2時間程度であれば余裕で過ごせたと思います。

このボリュームで、大人は入館料600円。割安にもほどがあります。平成29年10月1日~平成30年3月31日までは改修工事のため、一時全館休館するそうなので、その前にぜひ一度足を運んでみてください。

最近のコメント