なんとかフランス語での生活がうまくいかない状況を切り抜けようと、私は考えました。

打開策として考えたのは、フランス語に触れる時間をできるだけ増やすためにテレビを購入することでした。

当時はネットはありましたが、アクセスできるコンテンツには限りがありました。フランス語に触れる機会を増やすには、その時はテレビを購入することが最も安上がりで、それでいて長時間活用できる最も良い選択肢に思われたのです。

確か2万円程度の小さなテレビを町の電気屋で買って、配送代をケチるために小さいとは言ってもそれなりの重さがあるブラウン管のテレビをなんとか自室に持ち帰りました。バスを乗り継いで買って帰ったので、きっと大変だっただろうと自分でも思いますが、その時は新しいおもちゃを買ったような気分でもあり、これで自分の辛い日常が少しは改善されるのではないかという期待もあり、あまり重たいとかしんどいとか思わずに紅葉した気分で帰ってきたような記憶が残っています。

テレビを購入したことそのものは、フランス語の上達には役立ちました。日本では見たことがなかったコンテンツを見られたという意味でも、有益でした。

当時はStar Academyというアイドルのオーディション番組がフランスでは流行っていました。シリーズ化されていて、当時その第3弾が放送されていました。

どのような番組か一言で言えば、視聴者投票型のオーディション番組です。

まず、アイドルや歌手を目指す10人ぐらいの若者たちに、一つの家で共同生活をさせます。毎日歌やダンスの訓練を先生のもとで頑張る彼らの様子を、部屋のあちこちに仕掛けられたカメラで撮影しておきます。その映像を日々編集して、週に何度か放送するのです。

番組を見た視聴者は、彼らの日常の様子を見て誰がどれくらい頑張っているかとか、あるいは単に誰が好きかを考えます。土曜日になると、週に一度だけ生放送の回があって、そこで視聴者が電話投票をします。そこで票を一番集められなかった人から、毎週一人ずつ抜けていくというルールの番組だったと思います。

日本ではその数年前にアサヤンが流行っていて、モーニング娘。がまだ絶頂の頃でした。そもそもこのStar Academyがアメリカ発のコンテンツだったはずですが、これを見て、どの国でも似たような番組がはやるのだなあとか感じました。

その一方で、初めは引いた目で見ていたのが、とにかくテレビを長時間見ているものですから何度もその番組を視聴することになり、結果的には結構真剣に誰が残るかとか考えながら毎週見ていたのを覚えています。

ちなみにこの番組が私の記憶に残っているのは番組そのものが面白かったからでもあるのですが、スポンサーが印象的だったことももう一つの理由です。番組のメインスポンサーはブイグテレコムという大手の通信会社でした。それが、当時iモードを導入していて、ブイグテレコムというサウンドロゴと一緒にiモードのロゴが画面に出てくるのです。

私は特にドコモのユーザーでもありませんでしたが、日本を離れて暮らしているとそんなロゴを見るだけでもなんだか安心しましたし、日本も負けてないんだ!という理由のわからない自信を持つことができたのを記憶しています。

ちなみにStar Academyで聴いた音楽の中で、今でも気に入っていて時々聞くのがL’Orangeという曲です。60年代くらいにフランスで流行った曲をその番組でリアレンジしてカバーしたものだったのですが、ストーリー性がある歌詞でメロディーもよくて気に入っていました。のちにオリジナルをiTunesでも買いました。

他にもフランス語が簡単なので、子供向そのけのアニメをよく見ていました。好きだったのはMarsupilamiというフランスのマンガが原作ののアニメです。

子供向けとはいえ、そこはやはりフランスで、Marsupilamiは日本ではあまり見られないような設定の作品でした。メインキャラクターは2人で、1人は人間の男の子です。日本の小学校中学年くらいの年齢でしょうか。彼の父親が珍しい生き物を調べる研究家で、一家でジャングルに住んで父親間研究に勤しみ、他の家族も一緒に暮らしているという設定です。

もう一人のメインキャラクターは、人ではなくMarsupillamiという生き物です。(カタカナにするとマルシュピラミとなりますが、発音はマハスュピラミに近いです。)この生き物は、大きさは人間の子供とほとんど同じで、四つ足で走りますが二本足で歩くこともある生き物です。色は黄色で所々が黒くまだら模様になっています。ヒョウとかチーターとかそういった生き物の模様に近いです。

変わっているのが、尻尾がとても長いことと、その尻尾を使ってどんな動物と闘っても買ってしまうほど強い、ということです。ジャングルの中では虎だとかワニだとか、そういった生き物が出てきて、ことあるごとにMarsupilamiを食べようとするのですが、彼にとってはそんな獰猛な動物たちも敵ではなくていとも簡単に蹴散らしてしまいます。

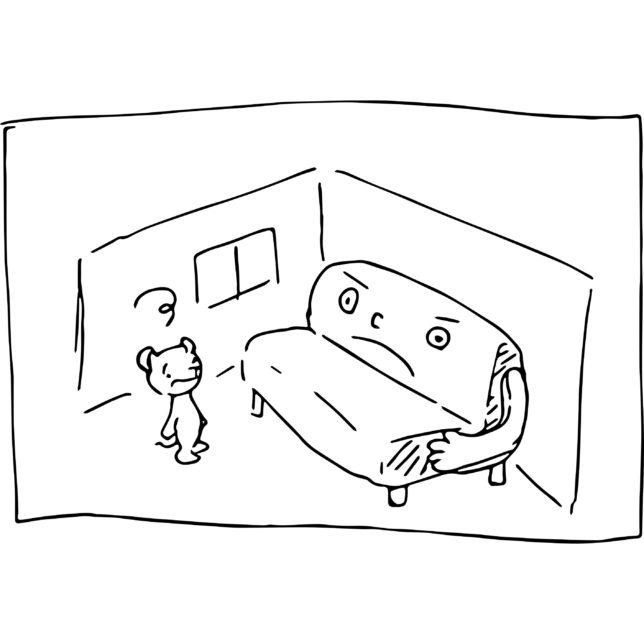

これだけなら、とても強い生き物が主人公の友達にいるというだけの話ですが、設定としておかしいのが、Marsupilamiは大人で、妻もいて子供が3匹もいるという点です。ですから彼は主人公の子供の家に居候しているわけではなくて、何かというと一人で遊びに来て子供の人間と一緒にソファーでお菓子を食べながらテレビを見たり、一緒にゲームをして遊んだりしながらも、夜になるとまた一人自宅(木の上に作られた巣)に帰って、妻や子供と一緒に眠るのです。

Marsu(短縮してこう呼ばれます)は、大人でありながら、人間の子供と遊び、それでいて生き物としては成人しているので妻帯者であり子供までいるという設定は日本ではなかなか見られないものだと変に感心したものでした。私はこのなんとも不思議な設定がとても好きで、スイスにいる間におもちゃ屋でいくつかMarsuの人形を買ったりもしました。日本に帰ってからもいろいろ調べてみましたが、残念ながらコンテンツとしては輸入されていないらしく、まだ見かけたことはありません。

こうしてフランス語のコンテンツを見るには役立ったテレビですが、フランス語を聞き取るという意味では役立つ面もあったものの、一方通行の情報経路なのでアウトプットにはあまり役立たず、フランス語をしゃべる力に関してはあまり役には立ちませんでした。

その結果、友達がたくさんできたりとか、あるいは授業でたくさん発言できるようになったりはするはずもなく、正直に言って家から出ても大して授業にも出なくなり、ただ図書館にこもってフランス語の本をなんとなく読み、スーパーに立ち寄ってウインナーとキャベツを買ってかじって食事としながら、テレビを見て終わるような毎日を繰り返していました。

最近のコメント